京都で選ばれるお墓の種類

大切な方をお見送りしたあと、その想いを形に残すのがお墓です。お参りのときには日々の出来事を報告したり、亡き人と語らったりすることができます。お墓は、親から子へ、そして孫へと受け継がれ、ご先祖様と心を通わせる大切な場となってきました。

近年、お墓の形や種類は多様化し様々ですが、京都で長く親しまれてきた代表的なお墓の形をご紹介します。

♦京都で使われる墓石の種類

京都型墓石(和墓)

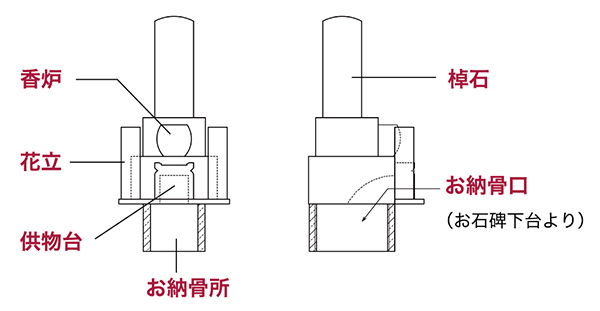

京都のお墓は、下から下台・中台・棹石を重ねた「三段型」が一般的です。石の仕上げには、光沢があり汚れにくい「本磨き」がよく使われます。

お墓の形には、京都型・大阪型・神戸型など地域ごとの特徴があります。京都型では、下台の上にのせた香呂が三味線のバチを逆さにした形をしており、香呂と供物台が別々になっているのが特徴です。供物台は納骨所の蓋も兼ねており、お骨は供物台の後ろから納めます。

石材は京都では青御影石が標準とされ、国産では庵治石や大島石が昔から人気を集めています。お墓の最上部に置かれる石を「棹石」と呼び、大きさは棹石の幅で決まります。京都市内では幅8寸(24.24cm)の「京都8型」が一般的で、大きな墓地(4聖地以上)では9寸型や10寸型もよく選ばれます。

弊社では、雨水が溜まらないよう石の天端を斜めに仕上げる「水切り加工」を標準仕様としています。

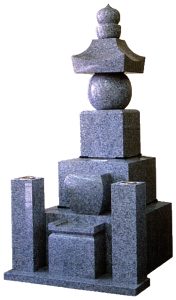

五輪塔

五輪塔は、日本ならではのお墓の形で、平安時代の終わり頃から建てられてきました。もともとは密教の信仰から生まれたものですが、やがて宗派を問わず広く墓標として建てられるようになり、宝篋印塔と並んで代表的な供養塔となりました。

その形は「地・水・火・風・空」という五つの要素を表し、宇宙そのものを象徴する“大日如来”を表しています。歴史的には、織田信長や豊臣秀吉といった戦国大名たちも建立し、高野山の墓地には今も大きな五輪塔が並んでいます。

現在では、ご先祖様の供養塔としてご家族のお墓と並べて建てられる方が増えています。大きさは通常のお墓に合わせられ、たとえば8寸のお墓には8寸の五輪塔をお選びいただけます。

宝篋印塔

宝篋印塔(ほうきょういんとう)は、もともと「宝篋印陀羅尼経」というお経を納める塔として建てられたことから、その名がつきました。平安時代の中頃には中国の塔を参考にしたものが伝わり、やがて石造の塔として広まったといわれています。鎌倉時代以降は密教系の供養塔として貴族にも建てられ、長い歴史の中で大切に受け継がれてきました。

特徴的なのは、塔身の上部にある花びらのような「隅飾突起(すみかざりとっき)」です。その形の違いによって時代ごとの変化を見ることもできます。

現在では、五輪塔と並んでご先祖様をお祀りする供養塔として選ばれる方が多く、昔から変わらぬ人気を集めています。

多宝塔

多宝塔(たほうとう)は、『法華経』に登場する塔に由来しています。お釈迦様が説法をされていたとき、七宝でできた塔(多宝塔)が空中に現れ、中にいた多宝如来がその教えに感動し、自分の席を譲ってお釈迦様と並んで座った――そんな物語が伝わっています。

平安時代には、密教系の塔として多宝如来とお釈迦様を安置する礼拝の場として造られてきました。その後、「多宝如来はお釈迦様が亡くなった後に法華経を実現する役割を担う仏さま」という教えが広まり、やがて墓石としても用いられるようになりました。

多宝塔は、塔身や笠の形にさまざまな意匠が見られるのも特徴で、京都をはじめ全国各地に重要文化財として残されています。現代でも、高級感のある供養塔として建てられる方が多く、ご先祖様を偲ぶお墓として選ばれています。

和洋墓

和洋墓は、従来の仏式の和墓とモダンな洋墓を組み合わせた、新しいスタイルのお墓です。正面には「○○家之墓」や「○○家先祖代々之墓」といった縦文字を大きく刻むことができ、日本的な伝統の佇まいをしっかり残しながらも、外観はすっきりとした洋風のフォルムを取り入れています。

石材の種類も豊富で、定番の青御影石に加えて、多彩な御影石からお好みの色をお選びいただけます。色や質感によって印象が変わり、落ち着いた雰囲気から華やかでモダンなデザインまで、幅広い表現が可能です。

「伝統を大切にしたいけれど、少し個性のあるお墓にしたい」「現代的な雰囲気も取り入れたい」といったご希望に応えられるのが和洋墓の魅力です。日本的な品格を保ちながら、従来のお墓とは一味違うデザインを求める方におすすめのスタイルです。

洋墓

京都の寺院墓地では、伝統的な和墓が多く建てられていますが、近年では霊園を中心に、横型の洋墓を選ばれる方も増えてきました。洋墓は高さを抑えた落ち着いたデザインが特徴で、和墓に比べて開放感があり、モダンな雰囲気を感じさせます。

使用する石材の選択肢も幅広く、定番の青御影石だけでなく、黒・赤・桃色の御影石など、色や質感の異なる石をお選びいただけます。石の色によって、お墓全体の印象が大きく変わるのも洋墓の魅力です。

さらに、正面の文字彫りも自由度が高く、故人へのメッセージや、お好きだった言葉、思い出の花や趣味をモチーフにしたデザインを刻む方もいらっしゃいます。こうした表現の幅広さから、ご家族の想いや故人らしさを大切にできるお墓として選ばれています。

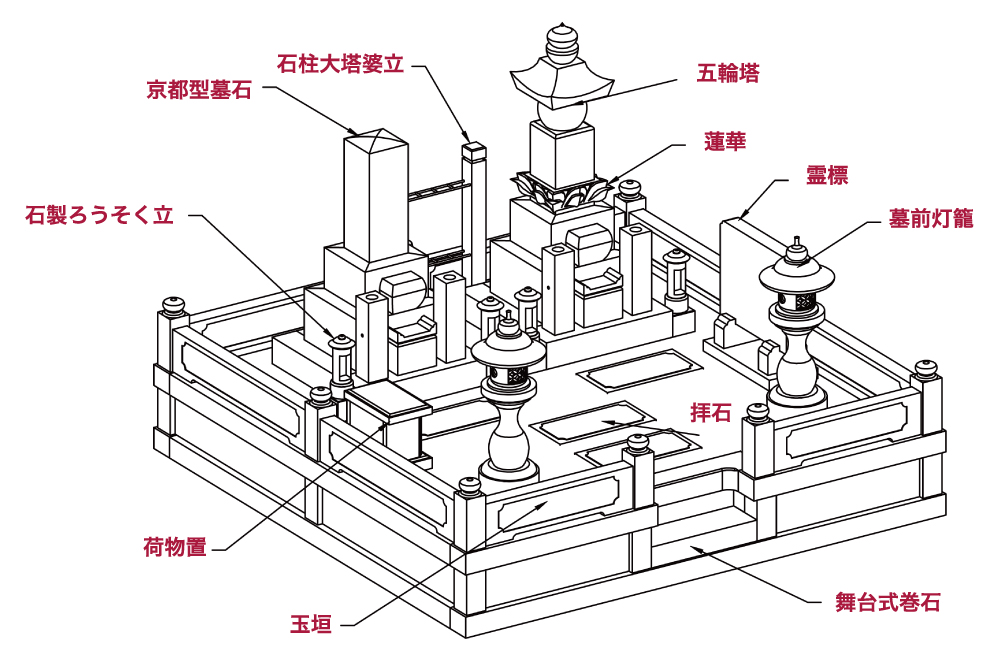

♦お墓の構成

お墓は、「墓石」「巻石(まきいし)」「納骨所」の3つが基本の構成です。そこに花立や香炉などの付属品を組み合わせることで、ご家族の想いや手入れのしやすさに合わせたお墓になります。

墓石

墓石の大きさは、竿石(お墓の一番上の石)の幅で決まります。一般的には7寸から1尺までさまざまですが、標準的な1聖地(約90cm角)のお墓では8寸がよく選ばれます。4聖地以上の広い墓地では、9寸以上の大きな墓石を建てることが多いです。

巻石・結界石

巻石(まきいし)は、お墓と現世を分け、来世(浄土)への結界の役割を持つ大切な石です。隣のお墓との境界を示すとともに、地盤の沈下や崩れを防ぐ役割もあります。形は「地付き型」と「舞台式」に分かれ、舞台式のお墓は和式と洋式でデザインが異なるのも特徴です。

大塔婆立

大塔婆立(おおとうばたて)は、塔婆を立ててご供養するために用いられる器具です。通常は墓石の背後に設置されます。素材はステンレス製や石製などがあり、用途や好みに合わせて選ぶことができます。

霊標

霊標は、ご先祖様やすでにお墓に納められた方のお名前や情報を刻む石です。墓誌や戒名板、法名碑と呼ばれることもあります。お戒名のほか、俗名や亡くなられた日、享年なども一緒に記すことができます。

石棺・納骨所(カロート)

石棺は、お墓の下に石で四方を囲み、お骨を納めるための空間です。納骨所やカロートと呼ばれることもあります。関西では底を塞がず、そのまま土を入れることで、お骨が自然に土に還るよう工夫されています。

左の写真のように、関西では土に還りやすいように石棺の底は真砂土を敷きます。こちらに、さらしの袋に入れたお骨をお納めします。

納骨口は、お墓の一番下の石にあたる下台にあります。穴が空いていますが、通常はその前に供物台が置かれます。

♦京都でのお墓づくりはご相談ください

本コラムでは、京都でよく選ばれるお墓の形や構成についてお話をしました。近年は自然石でつくるお墓やデザイン墓、永代供養墓など様々で、供養の在り方も十人十色です。

私たちは、あなたらしい最適なお墓選びのお手伝いをいたします。ご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。