石大工と京石工の歴史

♦石大工とは

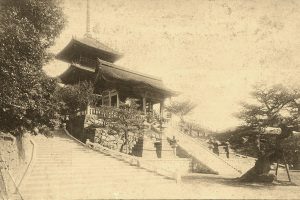

木造建築を作る人を「大工」と呼ぶように、かつては石を素材に建築を手掛ける職人を「石大工」と呼んでいました。その歴史は古く、飛鳥寺や法隆寺といった古代の寺院建築でも、礎石や基壇、石段、参道などに石が用いられています。地震や水害から木造建築を守るために、強固な素材として石を加工・据え付ける役割を担っていたのです。

木造建築を作る人を「大工」と呼ぶように、かつては石を素材に建築を手掛ける職人を「石大工」と呼んでいました。その歴史は古く、飛鳥寺や法隆寺といった古代の寺院建築でも、礎石や基壇、石段、参道などに石が用いられています。地震や水害から木造建築を守るために、強固な素材として石を加工・据え付ける役割を担っていたのです。

もともと石大工は、建築の石工事や石積みに加え、灯籠・石塔・石仏といった石造美術の製作にも関わっていました。やがて加工技術と道具が発達すると、より硬い石への精緻な加工が可能になります。特に仏教が隆盛を迎えた鎌倉時代には、五輪塔や宝篋印塔、石灯籠などが数多く造られ、その中には今日、重要文化財に指定されているものもあります。

室町から戦国時代にかけては、築城の石垣づくりが盛んになり、石積みの技術がさらに発展しました。そして安土桃山時代、茶の湯文化が広がると、露地(茶室に付属したお庭)に置かれる灯籠や蹲など、鑑賞を目的とした石造品が多く造られるようになりました。

♦京石工の歴史

石大工は「石工(いしく)」とも呼ばれ、京都では特に「京石工」と呼ばれます。

石大工は「石工(いしく)」とも呼ばれ、京都では特に「京石工」と呼ばれます。

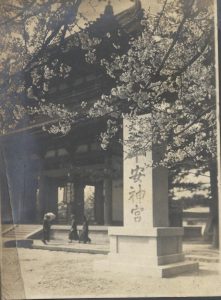

京石工は古都の木造建築に欠かせない石仕事を担ってきましたが、石工が商いとして町に定着したのは、墓石や灯籠が庶民に普及した江戸時代といわれています。

京石工には大きく二つの流れがあります。一つは、白川石の産地・北白川村(京都の盆地東部、銀閣寺の近く)の出身者。もう一つは、桃山城の築城にあたり大阪(泉州)から伏見に移り住んだ石工です。北白川の石工の中には町へ出て仕事を求めた者もおり、私どもの先代も村を出て、1830年頃に現在の堀川椹木(さわらぎ)町に居を構えました。

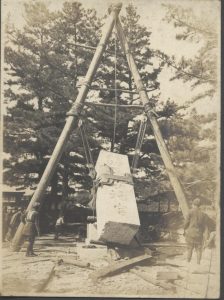

石工の仕事は、まず石を産地から運ぶことから始まります。重く大きな石を運ぶため、水路を利用して船で運んだり、陸路では牛車を使ったりしました。店の前を流れる堀川も、平安京以来の水路であり、先代がこの地を選んだ理由の一つだったのでしょう。

石工の仕事は、まず石を産地から運ぶことから始まります。重く大きな石を運ぶため、水路を利用して船で運んだり、陸路では牛車を使ったりしました。店の前を流れる堀川も、平安京以来の水路であり、先代がこの地を選んだ理由の一つだったのでしょう。

明治以降は石材需要の拡大と交通の発達により、瀬戸内海の島々で良質な花崗岩が産出されるようになり、白川石に似た石材が伏見港に多く荷揚げされました。その結果、白川石工が次第に洛中(市の中心部)に移ってきたとも伝えられています。

明治16年に刊行された『都の魁』には、当時の石工店の様子が挿絵で描かれています。

明治16年に刊行された『都の魁』には、当時の石工店の様子が挿絵で描かれています。

川沿いの通りを人力車や着物姿の人々が行き交い、店先には灯籠や蹲、狛犬、造りかけの石材が並んでいます。家の中では石工が作業を行い、当時の賑わいを今に伝えています。

弊社も享保年間(1716~1736年)の創業以来、社寺関係の石材工事を中心に歩んできました。江戸後期から明治にかけては宮灯籠や狛犬、石鳥居の工事が多く、狛犬の台座には「白川石工 茂右衛門」「石工堀川 芳村茂右衛門」といった銘を刻んだものが残ります。さらに1868年の東京遷都後、京都で行われた一大土木事業・琵琶湖疎水工事にも関わり、この頃から一人の職人頭としてだけでなく、大規模な石工事を束ねる役割も担うようになっていきました。

♦石工技術の近代化

戦後の近代化と効率化により、石材の機械加工技術は大きく進歩しました。その一方で、時間と労力を要する手彫りの仕事は急速に減少していきます。

戦後の近代化と効率化により、石材の機械加工技術は大きく進歩しました。その一方で、時間と労力を要する手彫りの仕事は急速に減少していきます。

弊社でも、昭和39年(1964年)の東京オリンピックが開催される頃までは、石工たちが毎朝早くに鍛冶場で道具を研ぎ澄まし、それを携えて現場へ向かう光景が当たり前にありました。しかし現在では、石工の働き方も道具もすっかり様変わりしています。

特に産地での機械化が進んだことで、墓石は産地で製造され、町の石屋が仕入れて販売するスタイルが一般的になりました。

その結果、灯籠や狛犬を国内で彫刻する仕事は今や伝統工芸の領域となり、優れた作品を彫れる職人は全国でも非常に限られています。

私たちは現在も、京都をはじめ岡崎(愛知)、庵治(香川)、出雲(島根)といった石産地の優れた石工たちと連携しながら、日本の石工技術と石文化を後世へとつないでいます。